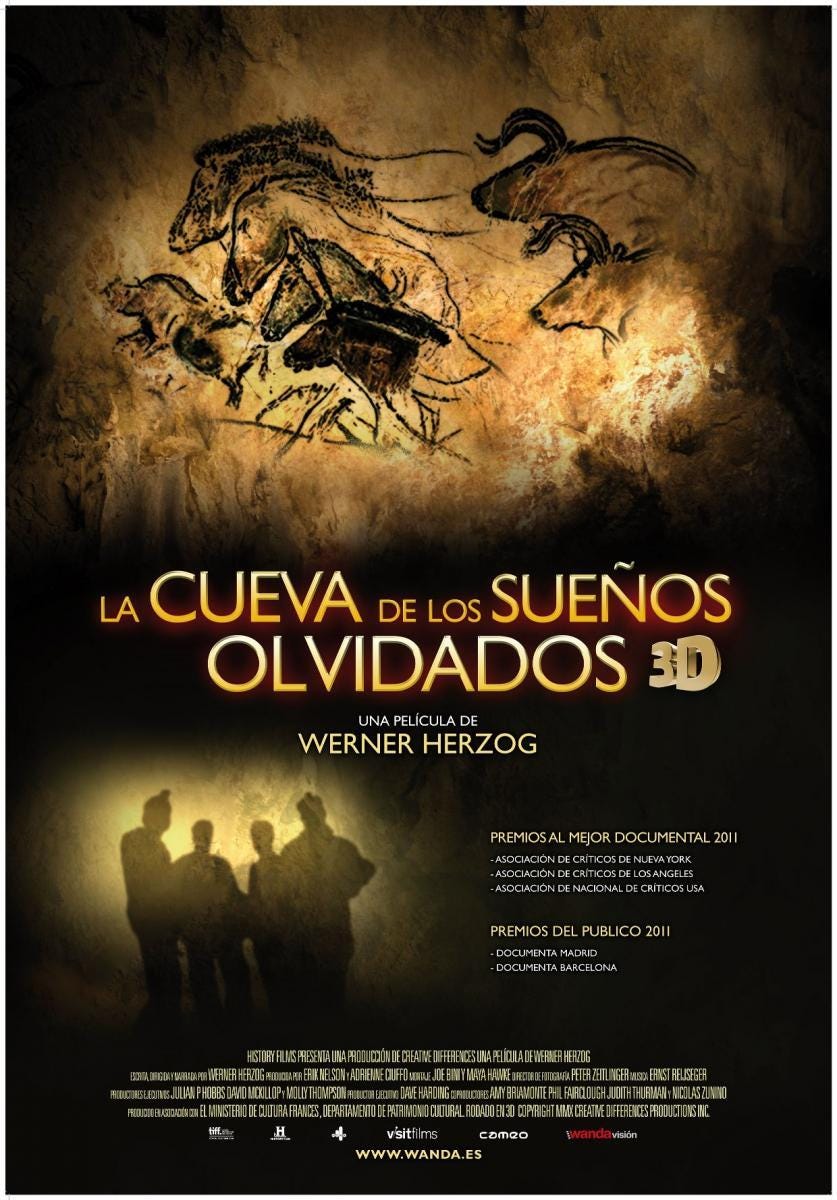

8. La cueva de los sueños olvidados

En las navidades de 1994, tres espeleólogos franceses caminaban por el borde de un acantilado en la región Auvergne-Rhône-Alpes cuando, de pronto, uno de ellos notó que una corriente de aire frío le acariciaba las piernas. Venía de una cavidad en la roca, tan estrecha que apenas cabía una persona. El trío de amigos supo instantáneamente qué significaba la existencia de esa suerte de sistema de ventilación natural: estaban caminando por encima de una cueva. ¿Cómo podía ser? No había cuevas conocidas en la zona en la que se encontraban. Tenían que tratar de entrar: uno tras otro, con esfuerzo, fueron introduciéndose por la cavidad. Inmediatamente se dieron cuenta de que esta cueva no era como las que habían visitado a lo largo de su vida. Al avanzar sólo unos pasos, lo vieron: una gran pared llena de manos rojas pintadas sobre la piedra. Quizás se miraron entre ellos, casi sin comprender, y puede que uno de ellos dijera algo como: «joder, no somos los primeros en entrar aquí». Habían dado con la cueva con las pinturas rupestres más antiguas jamás descubiertas por un ser humano.

En 2009, el director alemán Werner Herzog recibió un permiso especial del Ministerio de Cultura francés para visitar, acompañado de un grupo de científicos, la cueva de Chauvet. Por aquel entonces, llevaba 15 años cerrada al público. Los tres descubridores de la cueva no fueron los únicos en darse cuenta de la dimensión de su descubrimiento: tras los primeros análisis de las pinturas encontradas allí, los académicos ya tuvieron claro que no sólo eran las más antiguas que nunca se habían encontrado, sino que directamente doblaban en antigüedad a las que ocupaban el segundo lugar en el podio. Además, había muchísimas: gran parte de la cueva estaba recubierta por dibujos de animales salvajes. El Gobierno francés, tratando de evitar que sufrieran el deterioro que experimentaron las pinturas de Altamira o Lascaux, limitó enormemente el acceso a Chauvet, que solo podía ser visitada por científicos que fueran a estudiarla, y con espacio de varios meses entre visita y visita.

Lo que Herzog encontró en Chauvet fue, probablemente, una de las cosas que más le han maravillado en su vida. En la cueva hay cientos de dibujos de trece especies animales diferentes, entre las que se incluyen algunas que de normal no suelen abundar entre las pinturas rupestres que se conocían hasta Chauvet, como leones, hienas u osos cavernarios. Algunos animales cuadrúpedos fueron representados con ocho piernas probablemente para sugerir que están en movimiento, lo que para Herzog constituye casi una forma de proto-cine. Otros, particularmente los caballos, aparecen frecuentemente dibujados con la boca abierta, por lo que casi se les puede oír relinchar. Es increíble cómo, 30.000 años después y sin saber prácticamente nada de las personas que los pintaron, estos dibujos parecen hablarnos directamente a nosotros.

Es paradójico que el nombre de la película de Herzog sea La cueva de los sueños olvidados. Un científico, relatando su experiencia trabajando en el sitio arqueológico, cuenta que se sentía tan impactado por lo que veía en la cueva que, por las noches, soñaba con leones, acaso como les sucedía a quienes realizaron las pinturas. Según este científico, cada vez que entraba a la cueva se veía obligado a dejar de trabajar unos días porque necesitaba asimilar lo que estaba viendo.

Y es que Chauvet, y también la película de Herzog, te hacen sentirte cerca de estos remotos antepasados nuestros. Los restos de hogueras y su disposición a lo largo de la cueva indican que es probable que los antiguos moradores de la cueva aprovecharan el juego de sombras que ofrecían las paredes de la cueva para proyectar su sombra contra las figuras de caballos corriendo, quizás de forma similar a la de aquel espectáculo de Fred Astaire. Los restos de vida en la cueva ofrecen distintos relatos sobre lo que allí pudo haber acontecido. Por ejemplo, pueden encontrarse pisadas de un niño humano y un lobo que son más o menos que, aun datando más o menos de la misma época, nunca podremos saber si pertenecían a un niño con su mascota o a un lobo hambriento que acabó devorando a un humano indefenso. Y, por último lo que a mí más me fascina de toda la cueva: es posible identificar, de entre todas las manos pintadas a lo largo de los 400 metros de largo de la caverna, las de un mismo individuo, que se repiten una y otra vez. Y se sabe que es la mano de una misma persona, a pesar de la distancia física entre unas pintadas y otras, por un detalle que nos acerca a estos primeros homo sapiens: la persona que manchaba su mano con pintura y la posaba sobre la piedra tenía el meñique ligeramente torcido, por lo que su palma es perfectamente reconocible.

En La cueva de los sueños olvidados, Herzog reflexiona sobre qué nos hace humanos, qué es lo que nos vincula a nuestros antepasados remotos y la imposibilidad de comprender del todo el pasado (en particular, el pasado prehistórico). Todo se resume en una reflexión que hace Herzog cuando habla con un científico sobre el conocimiento que se tiene de cada pintura, cada hueso y cada resto de vida humana que hay en la cueva:

Es como crear la guía telefónica de Manhattan. Cuatro millones exactos de entradas, pero, ¿sueñan? ¿Lloran por las noches? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Qué familia tienen? Nunca lo sabremos por la guía telefónica.

La película está en Filmin, claro.

Qué leer

Werner Herzog explicaba que se interesó por la cueva de Chauvet a raíz del artículo de Judith Thurman First Impressions: What does the world’s oldest art say about us?, publicado en el New Yorker, así que quizás os interese leerlo. Es tan largo que es como recomendar un libro, eso sí.

En Mi gran familia europea, la periodista científica sueca Karin Bojs traza la historia de los primeros 50.000 años de la humanidad a través de tres ejes que articulan el libro: la llegada de los cazadores recolectores a Europa desde África, la llegada posterior de la agricultura gracias a grupos migrantes de zonas de la actual Siria y, finalmente, la llegada a nuestro continente de las tribus indoeuropeas. Es muy adecuado para los que no sabemos demasiado del periodo.

Qué ver

En El guardián de la cueva, José Antonio Lasheras ofrece una pequeña guía por la cueva de Altamira que te puede arreglar una hora de una larga tarde de domingo. Lasheras fue quien impulsó la reproducción de la cueva de Altamira que permite a los visitantes ver cómo era el espacio hace 15.000 años, cuando los humanos la habitaban. Falleció en un accidente de tráfico en 2016 y no hay mejor tributo que este documental. Se puede ver en Filmin.